探求学習サポート「わくわくBASED LEARNING」 自分を探求し、未来を築く

目次を見る

中高生のための探究学習プログラム

わくわくBASED LEARNINGとは?

社会に出る先に待つ問題には、正解がなく、決まった取り組み方がないものです。

そんな未知の世界に挑むためには、モチベーションを持って学び続ける力が必要です。

中高生の未来を見据え、その力を育むために誕生したのが「わくわくBASED LEARNING」です。

「わくわくBASED LEARNING」は、探求学習によって中高生の研究心を育むプログラムです。

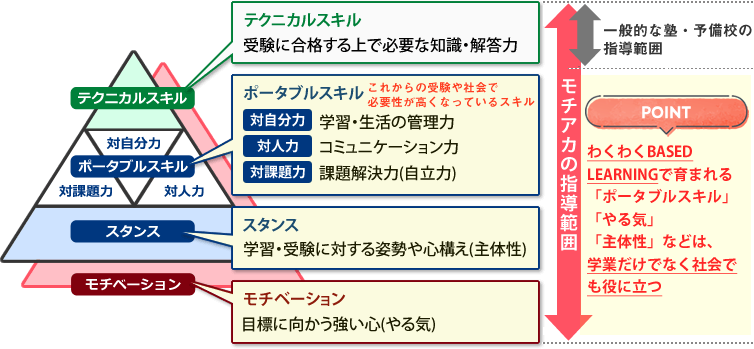

主体的な学びを通じて培われるスキルは、学業だけでなく、将来のキャリアや社会での成功にも繋がります。

「わくわくBASED LEARNING」を受講するメリット

学びのモチベーションが加速する

自分の興味に基づいて研究することで、学びが楽しくなります。

ネガティブなイメージを払拭し、「学びって面白い!」という気づきを得ることで、知識の習得が進みます。

また、好奇心を刺激し、新たな関心ごとを発見するキッカケにもなります。

成果を出すための土台となるモチベーション(やる気)やスタンスを固めます。

ポータブルスキルを磨く

「わくわくBASED LEARNING」では、課題解決能力を高めるためのスキルが身につきます。

アカデミックな調査・分析方法、アウトプットの技術、セルフコントロール力、対人力を伸ばしましょう。

これらのスキルは、学校生活にいて自立力に繋がり、大学進学から社会人としてのキャリアまで、幅広い局面で活かされます。

未来への布石を築く

中高生のうちから自主的な研究を通じて将来の可能性を広げましょう。

自分の興味関心を深く理解し、将来の方向性を見極める手助けとなります。探求学習は、自己理解を深める貴重なチャンスです。

近年増加傾向にある総合型選抜で必要とされる志望動機の深堀や、経験に繋がります。

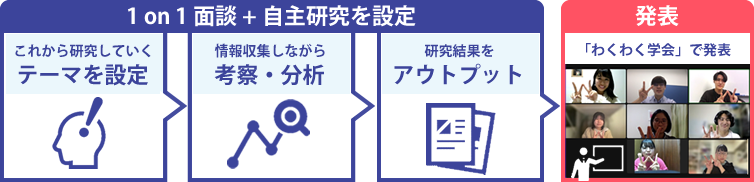

「わくわくBASED LEARNING」受講の流れ

「わくわくBASED LEARNING」では、自分の興味関心に沿った研究テーマを選び、1対1の講師面談でサポートを受けながら、

自主的に研究を行なっていきます。

研究テーマは何でもあり!

テーマについて調査、考察して、研究の成果をスライドや文書などにまとめていきます。

定期的に開催される研究発表の場「わくわく学会」で、他の生徒や講師の前で自分の研究成果を発表する機会もあります。

「わくわくBASED LEARNING」の探求学習をサポートする4つのステップ

STEP1.テーマ設定

講師と共に、あなたの興味関心から問いを導き出し、研究テーマを設定します。

STEP2.情報収集と考察・分析

自分で問いを立て、調査・分析を進めながら学びを深めます。講師がサポートし、アカデミックなスキルを磨きます。

STEP3.研究成果のアウトプット

探求の成果をアウトプットとして表現します。発表や投稿を通じて、自身の成長を共有しましょう。

STEP4.発表:わくわく学会とつながる

「わくわく学会」でプレゼンテーションを行い、他の生徒たちと交流します。新たなアイディアや気付きが広がります。

「わくわくBASED LEARNING」をのぞいてみよう!受講体験記

※「わくわく」とあるものは、「わくわくBASED LEARNING」の略です

case1.中学3年生J.Kさん『遥か未来で目覚めた主人公が科学を創造する「Dr.STONE」というアニメを題材に、自然にある物からレゴブロックを作る』

Q1.どうしてこのテーマで探求しようと思ったのですか?

わくわくが始まった時に、自分の好きなものや興味のあるものについて話していました。

その中で気付いたのは、レゴブロックやマインクラフト等、モノを作ることが好きなんだということでした。

ちょうどその頃、アニメ化された「Dr.STONE」を見ていました。舞台は、科学文明が失われた3700年後の世界です。

見ていくうちに、「自分の好きなレゴブロック本体を科学が存在しない世界で創造するとしたら、どんな材質からどのように作るだろうか」という疑問を持ちました。

そこで、「もし自分がDr.STONEと同じ、"文明が無くなり自然しかない3700年後の世界"に来てしまったら、どうやって大好きなレゴブロックを作れば良いのか」というテーマで研究を始めることにしました。

Q2.探求を進めていく中で、新たにわかったことや気づいたことはありましたか?

正直、今回の研究の中で調べたことのほとんどが初めて知ったことでした。

調べ始めた当初に持っていた知識は、プラスチックは石油からできているんだよなあ、くらい。

自然しかないという状況下で、何から手をつけたらいいのかさっぱりわからない状態でした。

しかし、様々なことを調べていくうちに自然由来でもレゴブロックは作れることがわかってきました。

具体的に調べた項目としては「植物性プラスチックの存在、自然由来で紙を作る方法(和紙の作り方)、レゴブロック本体の型の作り方、染料の種類とその原料」等々、多くのことを調べてきました。

調べる過程で特に苦戦したのは、青色の染料を自然由来でいかに作るか、という部分です。

青色は自然界でとても珍しい色なのです。最終的にはクチナシの実の中の成分を、アーモンドの種子に入っている液体で分解することによって青色の染料を得られることを突き止めました。

Q3.わくわくをやってよかったなと思った瞬間や、自分が成長したと感じた部分を教えてください。

行動しなければ到底知らなかったこと、ましてや調べようとも思わなかったことを多く知れたことです。

そして学んだことを知識で終わらせず、実際に実験を行えていることです。その実験も普段では絶対にやることのないような実験ばかりでした。

Q4.これから先、どんなことを探求していきたいですか?

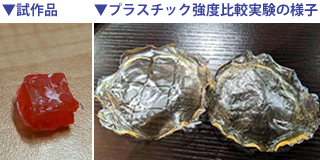

まずはレゴブロックの完成を目指していきたいです。材料全てが自然から手に入れたものというわけではありませんが、市販されている自然由来の商品を使っています。今は自分がつくったプラスチックの強度に問題があったので植物由来プラスチックの強度の調整方法について実験を続けています。原材料の濃度とその硬化の速度やグリセリンの有無に鍵がありそうなので、実験を繰り返す中でいかに強度を調整するかを突き止めていきたいです。

わくわく担当講師から一言

J・Kさんは当初、興味のあることや好きなことがあまり出てこない状態でしたが、回を重ねるごとに積極的に調べるようになりました。

それと同時に、メンターである私自身も毎週のわくわくを楽しみにするようになっていきました。

ただ、調べる過程の中では、壁にぶつかることもありました。

「もうレゴ自体を染める方法は諦めなくてはならないのでは」「青色の染料は自然由来では無理では」「型は市販の物を使うしかないのでは」等々です。

それでも、自身の好きなレゴだからこそ妥協しない、という姿勢を見せてくれたことがとても素晴らしかったです。

正直「これは机上の空論で終わっても仕方ない」「調べて方法がわかるだけでも十分価値のあることだ」と考えていました。

実際にレゴブロックを作るという実験にまで手が届くようになったことは大きな成長だと思います。

まずはレゴブロック作成を大成功させ、今回学んだ「仮説を立てて実験を行い考察をする」というアプローチを、今後新たに興味を持ったことに対しても行っていって欲しいと思います。

case2.中学2年生F.Sさん『自由気ままな生活を楽しめる「あつまれどうぶつの森」というゲームの魅力を伝えるため、一から動画を作成!』

Q1.どうしてこのテーマで探求しようと思ったのですか?

面談内で自分の好きなことや普段何をしているかについて色々と話をする中で、昔から『あつまれどうぶつの森』(以下『あつ森』)というゲームが好きなことに気がつきました。あつ森は、何もない無人島から自分好みの島を作ったり、自由気ままに暮らせたりするゲームです。そしてその魅力をより多くの人に知ってもらいたいという思いを抱くようになったのです。具体的な魅力は、「何もないから何でもできる」という『あつ森』のキャッチ-フレーズの通り、家具や木の置き方、島の形、遠近法など、自由に工夫し、個性を出すことの楽しさです。また、もともと小学生の頃から見出しや挿絵を考えるのが好きで、動画制作にも興味を持っていました。あるYouTubeチャンネル(はるちいさん)を観る中で、私も「『あつ森』についてオシャレに動画でまとめてみたい」と思い、今回『あつ森』の魅力を動画という形でまとめ、発表することにしました。

Q2.探求を進めていく中で、新たにわかったことや気づいたことはありましたか?

今回の動画制作において、音楽やテロップを含め、どうしたら『あつ森』の魅力を伝えられるかを考えるのがとても難しかったです。想像力を働かせる必要があり、動画の作り出しの部分は予想以上に時間がかかりました。また、約1か月間一度も動画に手をつけることができない「スランプ」に陥りました。ただ、 そのスランプを抜け出して、もう一度自分で動画を見てみると、新たな発見がありました。一か月前には気がつかなかった、動画内で抜けている箇所やデザインを変更したい箇所が明白になりました。ここから、「途中で行き詰ったら一度休んでみるとよい」ということを学びました。制作者として絵や動画にのめり込んでしまうと、客観的な立場でそれらを見ることができなくなります。この経験もふまえ、現在でも絵を描くときなどは、1時間作業したら、あえて10分~15分休むこと、客観的に改善点や気になる点を見ることを意識するようにしています。

Q3.わくわくをやってよかったなと思った瞬間や、自分が成長したと感じた部分を教えてください。

まずは動画制作について考える時間をとることができ、より興味をもつことができたのが本当に良かったです。実際に、この『あつ森』の動画制作の後、曲と動画を合わせてミュージックビデオ風にする歌詞動画も一本作りました。一から自分で考え、作ったものを多くの人に観てもらえたこと、わくわく学会で発表で きたことも嬉しかったです。わくわく学会では他の人の発表の形式や内容を知ることができ、改善したい点やアイディアとして活かしたい点が見つかりました。またわくわくを通じた毎週の面談によって、コミュニケーション能力も鍛えられました。

Q4.これから先、どんなことを探求していきたいですか?

まだ漠然としていますが、絵や動画制作、作曲(作曲はまだまだですが...笑)など、自分の得意なこと、できることを活かした研究や活動がしたいです。そして色々な場で、周りの人に発信したいです。例えばYouTubeやSNSで発信することで、レビューやコメントなどが得られます。新たな意見を吸収することで活動に活かしたいです。今回の『あつ森』の動画には、本当に色々な想いを込めました。わくわくという機会を通して、動画制作など特技を活かした活動を進めることができ、本当に良かったです。

わくわく担当講師から一言

初めての動画制作は想像以上に難しく、もともと楽しかったはずなのに、どう進めればよいか分からず、しんどくなってしまった時期もありましたね。それは単に「自分が伝えたいことを伝える」だけでなく、見る人の視点に立ち、「何をどう伝えたらよいか」を考え続けた結果だと思います。

実際にスランプを抜け出してからは、「自分の作ったもので周りの人を笑顔にしたい」という想いの通り、音楽やテロップなどを一つ一つ工夫して制作をすることができました。本当に素晴らしかったです。

またわくわく学会で人前で発表したことが大きな自信に繋がったようです。発表後は、また別の新たな動画制作を自力で進められましたね。

よりクオリティーの高い動画を、テーマの考案、制作についての計画、実行まで、一人で進めた姿に非常に大きな成長を感じました。現在は、また大きな困難にぶつかっていますが(笑)。

VTubeの制作にも興味を持つなど、今後も楽しみながら動画制作に関してより深い探求ができることを期待しています。

まだ自分の「好き」がわからない人のための探究学習サポート

好奇心の種を見つける「わくわくseed」

自分の興味関心がまだ明確でない場合でも心配いりません。「わくわくseed」があなたの好奇心を育みます。

「わくわくseed」では講師と共に、様々な問いを探求し、自分の好きな分野を見つけ出すサポートを提供します。

「わくわくseed」で自分の中の「好き」を見つけたら、「わくわくBASED LEARNING」で、探求心を育てていきましょう。

わくわくseedで取り組むこと

- 好きのかけらを言葉にする

- 言葉にしようとすると難しいけど、こんなことが好きかもという「かけら」は誰にでもある!講師がアドバイスしながら、自分の中にある「好き!」をふくらませます。

- 言葉にしたものを調べてみる

- 「これちょっと面白そうかも?」ということについて、IT技術を活用して試しに調べてみます。「これもっと知りたい!」「こっちはどうだろう?」と考える中で、自分の「好き!」がだんだん明確になっていきます。

わくわくseedはこんなことに役立つ

- AO入試のきっかけになる

- 入学者数の半分以上がAO・推薦入試で大学に入る今の時代、自分の興味分野を持って探究活動経験を持つことは、とても重要になっています。

- 学ぶ楽しさを実感できる

- 「勉強はイヤなもの」ではなく「学ぶことって楽しいんだ!」と実感できます。勉強に対してポジティブに向き合えることは、この先も学び続け、成長できるとても大切な力です。

「わくわくBASED LEARNING」は、未知の世界に飛び込む勇気を育て、自分を知り、自分を信じ、未来を切り拓くための最高のサポートです。

受講をご希望の方は、まずは無料の学習相談よりお問い合わせください。