00:18 総合型選抜で落ちる人の特徴3選

00:29 「①受け身な人」とはどのような人?

02:43 「受け身な人」から脱出するためには?

04:24 「②好奇心だけの人」とはどのような人?

06:23 「好奇心だけな人」から脱出するためには?

09:29 「③大人からの評価を気にしすぎる人」とはどのような人?

13:32 「周りの評価を気にしすぎる人」から脱出するには?

14:56 「自己採点する」具体的は方法とは?

モチベーションアカデミアの吉野謹也が、中高生の保護者の悩みにお答えする番組「きんや先生のズバッと解決!」をお届けします。

※以下は動画をAI要約したものです。より具体的な内容は動画をご視聴ください。

総合型選抜で不合格...とならないために 知っておきたい3つの特徴と克服法

「うちの子、総合型選抜に向いているのかな?」「どんな対策をすればいいのだろう...」

近年、大学入試の多様化により注目を集める総合型選抜。しかし、その特性を理解しないまま臨んでしまい、残念ながら不合格となってしまうケースも少なくありません。

今回の記事では、長年多くの受験生を指導してきた経験から見えてくる「総合型選抜で落ちてしまう人の特徴」を3つピックアップし、それぞれの特徴から抜け出すための具体的な方法を、中高生の皆さん、そして保護者の皆様にもわかりやすく解説します。

この記事が、お子様の総合型選抜対策の一助となり、未来への道を切り拓くきっかけとなれば幸いです。

総合型選抜で不合格になりやすい3つの特徴とは?

早速ですが、総合型選抜で苦戦しがちな生徒さんに見られる主な特徴は、以下の3つです。

- 受け身な人

- 好奇心だけの人

- 大人からの評価を気にしすぎる人

「え、うちの子もしかして...?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご安心ください。これらの特徴は、意識と行動次第で十分に克服できます。一つずつ詳しく見ていきましょう。

特徴①:「受け身な人」とは?総合型選抜で「指示待ち」が不利になる理由と今すぐできる脱却法

「受け身な人」の具体的な行動パターン

まず1つ目の特徴は「受け身な人」です。

例えば、「親御さんから『これをやりなさい』と言われたことだけを、言われた通りにこなしてきた」「今日の課題、何のために、どれくらいの時間をかけてやるのか、全て誰かの指示がないと行動できない」といったお子様は、注意が必要かもしれません。

学校の授業や塾の課題も、「やらされている」という感覚で取り組んでいませんか?もちろん、最初は誰かからの指示で始めることが多いでしょう。しかし、その状態が続き、自分で考えて行動する力が麻痺してしまっているとしたら、総合型選抜においては非常に不利になってしまいます。

なぜ総合型選抜で「受け身な人」が不利なのか

総合型選抜は、ペーパーテストだけでは測れない、生徒の個性や意欲、将来性などを多角的に評価する入試方式です。大学側は、新しい学問の可能性を切り開こうとする人材や、目の前の社会問題に当事者意識を持って取り組める人材を求めています。

指示されたことだけをこなす「受け身」の姿勢は、こうした大学側の求める人物像とは残念ながら真逆です。

「一般入試の勉強が苦手だから、成績が振るわないから総合型選抜で...」という理由だけで志望する生徒さんもいますが、受け身のままでは、たとえ選考に進めたとしても、その先で壁にぶつかってしまう可能性が高いのです。

「受け身な人」から脱出するための具体的なステップ

では、どうすれば「受け身な姿勢」から脱却できるのでしょうか?

まず試してほしいのは、「自分の受験スケジュールを一度自分で立ててみる」ことです。

受け身な人が主体性を発揮する最初のきっかけは、「時間の使い方」を自分でコントロールすることにあります。

- 何をするのか?(例:志望大学の情報を集める、自己分析をする、小論文対策をする)

- それをいつまでにやるのか?(例:夏休み前までに大学のオープンキャンパス情報を調べる、9月までに自己PR文を完成させる)

この2点を意識して計画を立ててみましょう。「どうやるのか」という具体的な方法は、先生や塾の講師に相談しても構いません。しかし、「何を」「いつまでに」という目標設定は、知識がなくても主体的に決められる部分です。

「総合型選抜って、いつ何をすればいいかわからない...」と感じるかもしれません。そのような疑問が浮かんだら、それはチャンスです! すぐに調べる習慣をつけましょう。インターネットで検索したり、関連書籍を読んだりすれば、情報はたくさん見つかります。

例えば、高校3年生の1学期であれば、まずは「4月、5月、6月に何をすべきか」を具体的に書き出してみることから始めてみてください。この小さな一歩が、受け身な状態から抜け出し、主体的に行動する大きな力に繋がっていきます。

特徴②:「好奇心だけの人」とは?活動実績だけでは合格できない総合型選抜の罠と対策

「好奇心だけの人」の落とし穴

2つ目の特徴は「好奇心だけの人」です。

「好奇心が旺盛なのは良いことでは?」と思われるかもしれません。確かに、好奇心は総合型選抜において強力な武器になります。様々なことに興味を持ち、積極的に活動してきた実績は評価されるポイントです。

しかし、「好奇心だけで、その先がない」状態では、合格には結びつきにくいのです。

例えば、

「ボランティア活動も頑張ったし、地域のイベントにも積極的に参加した。活動実績は豊富だ。」

「でも、『これから10年、20年かけて、どんなテーマに深く向き合いたいの?』と聞かれると、言葉に詰まってしまう...」

「興味があってやってみただけで、そこに自分の強い意志や将来の目標との繋がりが見いだせない...」

このような状態が「好奇心だけの人」の典型です。

大人から見ると、多くの活動実績は魅力的に映り、「この子は総合型選抜に向いている」と思われがちです。しかし、その好奇心がどこに向かっているのか、自分の中で意味づけができていないと、面接などで深掘りされた際に説得力のあるアピールができません。

なぜ「好奇心だけ」ではいけないのか?大学の学びとの関連

大学は、ただ「やりたいこと」を追求するだけの場所ではありません。小中高で培ってきた知識や興味関心を、学問として本格的に深化させていく場所です。

つまり、単に「面白いから」「興味があるから」という動機だけでは、大学での専門的な学びには繋がりにくいのです。その好奇心が、自分のどのような過去の経験や価値観から生まれてきたのか、そして将来どのように社会や学問に貢献していきたいのか、という深い洞察が求められます。

「好奇心だけの人」から脱却する方法:過去の経験や価値観と結びつける

好奇心を「合格できる強み」に変えるためには、「なぜそれに興味を持ったのか?」という背景や、自分の過去の人生経験、価値観と結びつけて語る訓練をしてみてください。

これは、後付けの意味づけかもしれませんが、非常に重要な練習です。

例えば、「シュークリームが好き」という話でも、

「ただ甘くて美味しいから好き」というだけでなく、

「昔、シュークリームを裏返しに食べたらクリームが全然出てこなくて、食べ方一つでこんなに面白い発見があるんだ!と気づいてから、シュークリームの食べ方まで楽しむようになった。だから、シュークリームが特別な存在なんです。」

と語るのでは、印象が全く違いますよね。

コーヒーが苦手だった人が、友人に連れられて行ったこだわりのカフェで、一杯のコーヒーの奥深さを知り、その違いを見つける楽しさからコーヒーにハマったというエピソードも同様です。

「苦手なものを克服できた嬉しさ」という、より抽象度の高い人生レベルの学びが、将来やりたいことへと繋がっていくのです。

総合型選抜の準備では、自分の人生を振り返り、過去の経験を掘り起こし、「この経験があったから、自分はこの思いに至ったんだ」という繋がりを見つけていく作業が不可欠です。

好奇心だけで突き進んできた人は、自己分析をしても「楽しかったからやった」という表面的な理由ばかりが並び、なかなか深まっていきません。

早い段階から、自分の行動一つひとつに「なぜ?」と問いかけ、自分の言葉で意味づけをする練習を始めましょう。

特徴③:「大人からの評価を気にしすぎる人」とは?本音で語ることの重要性と総合型選抜での克服法

「大人からの評価を気にしすぎる人」が陥りがちな状況

3つ目の特徴は「大人からの評価を気にしすぎる人」です。

保護者の方、先生、塾の講師、友人...私たちは誰しも、周りの人からどう思われているかを全く気にしないわけにはいきません。しかし、その「気にしすぎ」が、総合型選抜においてはマイナスに働いてしまうことがあります。

特に、志望理由書や面接で、「大学の先生にウケの良いことを言おう」「合格するために、それっぽいことを書こう」という意識が透けて見えてしまうのは問題です。

このような生徒さんの志望理由書は、

- 抽象的な言葉や難しい言葉が多い(例:「今の社会において幸福度が低い人々を救いたい」「教育を通じて子供たちの未来を創造したい」など、具体性に欠ける表現)

- どこかで聞いたような、ありきたりな内容になりがち

- 本人の「本当にやりたいこと」が見えてこない

といった傾向が見られます。先生との面談でも、本音で語り合うことを避け、どこか「先生に褒められる答え」を探してしまうのです。

なぜ「評価を気にしすぎる」と総合型選抜でうまくいかないのか

周りの期待に応えようとする力や、相手が何を求めているかを察知する力は、それ自体は非常に優れた能力です。社会で生きていく上で大切な力と言えるでしょう。

実際に、総合型選抜で合格する生徒さんは、「自分は社会の一員である」という意識を強く持っていることが多いです。周りの人々への感謝の気持ちや、社会に貢献したいという思いが、学びへのモチベーションに繋がっています。これは、ある意味で「周りからの評価を意識する」訓練の成果とも言えます。

問題なのは、「気にしすぎる」あまり、自分の本心や、本当に探求したいテーマが見えなくなってしまうことです。総合型選抜では、面接官から厳しい質問や、時には否定的な意見をぶつけられることもあります。「このテーマは本当に意味があるの?」と問われたときに、他人の評価ばかりを気にしていては、「じゃあ、このテーマはやめます...」と簡単に諦めてしまいかねません。

それでは、大学側が求める「主体的に学びを深められる人材」とは言えません。

「周りの評価を気にしすぎる人」から脱却するためのヒント:加点主義と自己採点

では、どうすれば「評価を気にしすぎる」状態から抜け出せるのでしょうか?

ポイントは、「加点主義で自分を評価する練習をする」ことです。

学校のテストは、多くの場合「減点法」で評価されます。100点満点から、間違えた分だけ点数が引かれていきます。この減点法も重要ですが、これに慣れすぎると、どうしても自分の「できていないこと」「足りないこと」ばかりに目が行きがちです。

そこで、「加点法」を取り入れてみましょう。

「周りがどう思うか」ではなく、「自分はこれができたから素晴らしい!」「こんないいことがあった!」と、自分の良い点や成長した点を見つけて褒めてあげるのです。

「自己採点する」具体的な方法

具体的には、「自己採点」の訓練を積むのが効果的です。

何に対して自己採点するかは、何でも構いません。

例えば、

「この1週間、1日ごとに5点満点で自分を評価してみる。そして、その点数をつけた理由をできるだけ具体的に書き出す。」

といった方法があります。

このとき、「楽しかったから5点」のような曖昧な理由ではなく、「〇〇について新しい発見があったから」「以前はできなかった△△ができるようになったから」など、具体的に「できたこと」「成長したこと」を見つけて加点していくのがポイントです。「特に問題がなかったから5点」というのも、実は減点法的な発想かもしれません。

このような訓練を重ねることで、「自分で自分を正当に評価する力」が養われます。

すると、面接官の前でも堂々と自分の考えを述べられるようになります。たとえ面接官から厳しい指摘を受けても、「自分はこう考える。このテーマには価値がある」と、自分の言葉で伝えられるようになるのです。

アマゾンで買った1,000円のマウスでも、「なぜ自分はこのマウスがこんなに好きなのか」を熱く語れるようになる。それくらい、自分の「好き」や「価値」を、他人の評価に左右されずに語れるようになることが大切です。

まとめ:総合型選抜の成功は「自分軸」の確立から

今回は、「総合型選抜で落ちる人の特徴3選」と、それぞれの克服法についてお伝えしました。

- 受け身な人 → 受験スケジュールを自分で立てることから始め、主体性を育む

- 好奇心だけの人 → 好奇心に「なぜ?」を問いかけ、過去の経験や価値観と結びつける

- 大人からの評価を気にしすぎる人 → 加点主義と自己採点で、自分軸で評価する力を養う

これらの特徴は、誰にでも当てはまる可能性のあるものです。もし「うちの子も...」と思われたとしても、決して悲観する必要はありません。今、この記事を読んでくださっているこの瞬間から、意識を変え、行動を始めることができます。

高校3年生の皆さん、まだ間に合います。気づいたその日が、あなたにとって最速のスタートです。誰かに言われたからではなく、本気で取り組めば、1ヶ月、2ヶ月で必ず変化は訪れます。

中学生や高校1・2年生の皆さんは、早い段階からこれらのポイントを意識することで、より有利に総合型選抜の準備を進めることができるでしょう。

モチアカでは、生徒さん一人ひとりに合わせた総合型選抜対策を行っています。

- 「うちの子はどの特徴に当てはまるのだろう?」

- 「具体的にどんな準備をすれば良いか知りたい」

- 「志望理由書の書き方や面接対策で悩んでいる」

など、総合型選抜に関するあらゆるご不安やお悩みについて、経験豊富な専門スタッフが丁寧にお話を伺い、最適な学習プランをご提案します。

まずは、お気軽に資料請求や無料学習相談にお申し込みください。

お子様の可能性を最大限に引き出し、第一志望合格へと導くお手伝いをさせていただきます。

モチアカ公式LINE

最新のキャンペーン情報やセミナー情報、受験や学習に関するアドバイスなど、お知らせします。

LINEからすぐに見られる無料特典も配信中です。

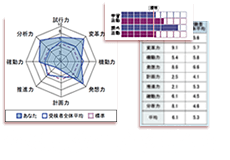

モチベーションアカデミアは、「やる気」と「勉強の仕方」にこだわる塾です。

受験に合格する上で必要な知識・解答力だけでなく、自立力・主体性・やる気までを指導範囲としています。個別のカウンセリングとコーチングによって、自ら勉強に取り組めるように導いていきます。これにより、「自立した学習習慣」を獲得します。

授業では、本質を問う訓練をくり返し、基礎知識と応用力を身につけ、教わったことを「自分で使いこなす」という勉強の仕方を学びます。

「対話型授業」を通して思考力を高め、「本質的な学力」を獲得します。

【動画】生徒のモチベ劇的アップ!週次面談チラ見せ

※モチベーションタイプの「Feeling(フィーリング)」は「Create(クリエイト)」へ名称変更いたしました。

資料や動画など、一部コンテンツで、旧名称を用いて説明していますが、判定基準・内容に変更はございません。

最新情報として「Create(クリエイト)」と読み替えてご覧ください。

LINE公式アカウントでお届け!

勉強のやる気を持続させるには?

合格を左右する「確かな学力」を育むには?

237万人以上を支援する社会人教育の実績から得た知見で、受験に必要な「本当の力」を育む学習塾モチベーションアカデミアのノウハウが詰まったLINE友だち登録はこちら

学習に役立つ特典配布中

学習に役立つ特典配布中 やる気タイプ診断付き

やる気タイプ診断付き